L’agrivoltaïsme : opportunité ou menace pour la transition énergétique et l’agriculture en Belgique ?

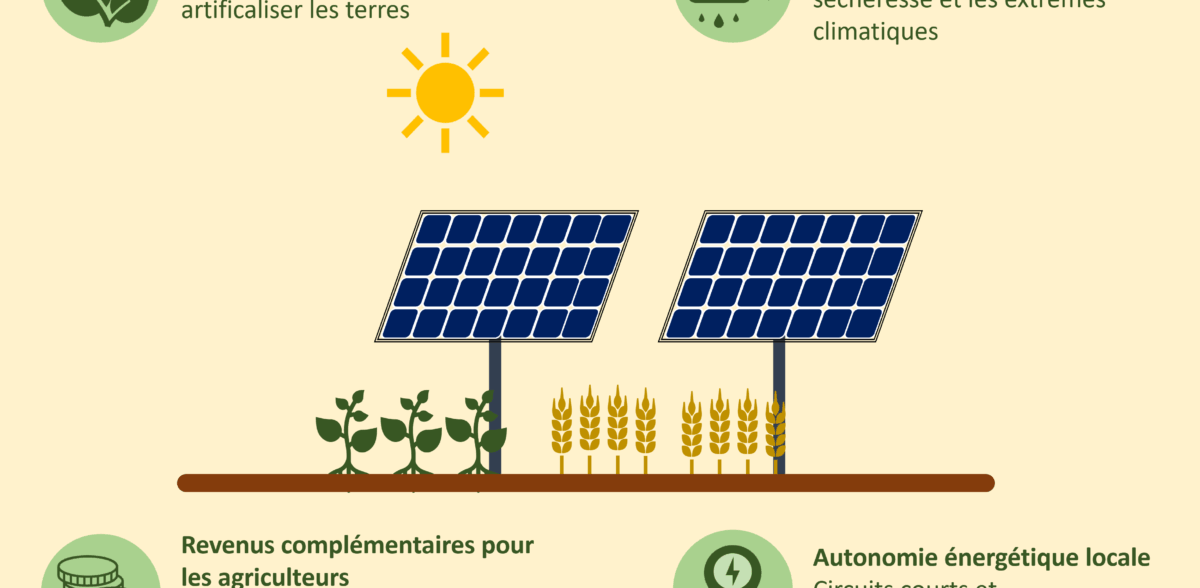

Et si nos champs devenaient les moteurs de la transition énergétique ? Face à l’urgence climatique et à la pression sur les terres agricoles, une solution innovante émerge : l’agrivoltaïsme. Ce concept permet de produire de l’électricité solaire tout en maintenant une activité agricole sur une même parcelle. Une idée simple, mais puissante — surtout si elle est portée par les citoyens.

Introduction

1.1. Contexte global : urgence climatique, transition énergétique et pression sur les terres agricoles.

Face à l’urgence climatique, la transition énergétique vise à réduire les émissions de CO₂, tout en répondant à une pression croissante sur les terres agricoles (Dupraz et al., 2011).

Face aux défis de la transition énergétique et de la préservation des terres agricoles, l’agro-photovoltaïsme émerge comme une solution innovante. Mais de quoi s’agit-il, et comment peut-il transformer le paysage énergétique et agricole en Wallonie ?

La lutte contre le changement climatique impose une transformation profonde de nos systèmes de production et de consommation d’énergie. Dans ce contexte, la production d’électricité renouvelable, et en particulier le photovoltaïque, connaît une expansion rapide. Toutefois, cette expansion pose un défi majeur : limiter l’artificialisation des sols tout en garantissant l’approvisionnement énergétique.

L’agrivoltaïsme, ou agro-photovoltaïsme, apparaît comme une solution innovante pour concilier production agricole et production énergétique sur une même surface. Le concept a été théorisé par Goetzberger & Zastrow (1982) et a été concrètement expérimenté, plus tard, au Japon à partir des années 2000. Ce concept connaît aujourd’hui un regain d’intérêt en Europe, notamment en France et en Allemagne. En Belgique, plusieurs projets pilotes émergent, notamment en Wallonie, et suscitent un débat sur leur pertinence et leur impact.

Pourtant, cette pratique soulève des enjeux cruciaux : préservation du foncier agricole, impact sur la biodiversité, risques de spéculation foncière, mais aussi opportunités pour les agriculteurs en termes de revenus complémentaires et d’autonomie énergétique.

Cet article propose d’examiner les fondements de l’agrivoltaïsme, ses intérêts multiples, son cadre légal en Belgique et en Europe, ainsi que les critiques qui lui sont adressées. Enfin, nous explorerons les conditions à réunir pour un développement maîtrisé, notamment à travers l’implication des coopératives citoyennes comme Energiris.

1.2. Problématique : entre synergies promises et tensions foncières.

L’agrivoltaïsme, en combinant production agricole et production énergétique sur une même surface, soulève des enjeux complexes de cohabitation des usages. Si cette approche promet une valorisation multifonctionnelle du sol, elle interroge la capacité des territoires à concilier les impératifs de souveraineté alimentaire, de transition énergétique et de justice foncière.

En Belgique, où la pression sur le foncier agricole s’intensifie, l’agrivoltaïsme peut devenir un levier stratégique — ou un facteur de déséquilibre. Les risques de substitution de l’usage agricole, d’accaparement par des acteurs extérieurs, ou de fragmentation des paysages ruraux sont réels. À l’inverse, des synergies sont possibles : protection climatique des cultures, diversification des revenus, ancrage territorial de la production énergétique.

La problématique centrale de cet article est donc la suivante : comment encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en Belgique pour qu’il constitue une opportunité réelle — et non une menace — pour l’agriculture, les territoires et les citoyens ?

2. Qu’est-ce que l’agrivoltaïsme ?

2.1. Définition(s)

L’agrivoltaïsme, également appelé agro-photovoltaïsme ou agrivoltaïque, désigne l’intégration de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles dans le but de permettre un usage simultané du sol pour la production d’électricité renouvelable et l’activité agricole (Weselek et al., 2019). Contrairement aux installations photovoltaïques classiques qui peuvent entraîner une artificialisation des sols, l’agrivoltaïsme se veut viser une cohabitation fonctionnelle entre les deux usages, en maintenant la vocation agricole des terrains.

Ce concept repose sur une logique de synergie : les structures photovoltaïques sont conçues pour s’adapter aux besoins des cultures ou de l’élevage, tout en optimisant la captation solaire. Les projets agrivoltaïques peuvent ainsi contribuer à la résilience climatique des exploitations, à la diversification des revenus agricoles, et à la transition énergétique territoriale.

2.2. Historique et évolution

Popularisé à partir des années 2000 au Japon avec les premières expérimentations de cultures vivrières sous panneaux solaires, le concept avait été théorisé dès 1981 par Goetzberger et Zastrow, puis développé en Europe à partir des années 2010 grâce aux travaux de l’INRAE et de Dupraz et al. (2011) , qui ont démontré le potentiel agronomique et énergétique de cette approche.

Depuis, de nombreux projets pilotes ont vu le jour en France, en Allemagne, en Italie et plus récemment en Belgique. L’évolution du cadre réglementaire, notamment en France avec la loi APER[1] (2023), témoigne d’une reconnaissance croissante du modèle agrivoltaïque comme levier de transition durable.

2.3. Typologies de systèmes

Les systèmes agrivoltaïques se déclinent en plusieurs configurations techniques, selon les objectifs agronomiques, les contraintes du terrain et les conditions climatiques :

- Structures fixes : panneaux statiques surélevés, adaptés aux grandes cultures et aux pâturages.

- Trackers solaires : systèmes orientables suivant la course du soleil, permettant une meilleure optimisation énergétique tout en modulant l’ombrage (Marrou et al., 2013).

- Serres solaires : intégration des panneaux en toiture de serres agricoles, particulièrement adaptées à l’horticulture et au maraîchage.

- Systèmes bifaciaux ou verticaux : panneaux captant la lumière des deux côtés, souvent utilisés dans les prairies ou les zones de fauche.

Chaque typologie présente des avantages spécifiques en termes de rendement énergétique, de compatibilité agronomique et de coût d’installation.

2.4. Principes agronomiques et techniques

L’installation de panneaux solaires sur des terres agricoles modifie plusieurs paramètres agronomiques et microclimatiques :

- Ombrage partiel : les panneaux créent une zone d’ombre qui peut réduire le stress hydrique des cultures, protéger contre les aléas climatiques (grêle, gel, canicule), et améliorer le bien-être animal dans les pâturages (Barron-Gafford et al., 2019).

- Microclimat modifié : la température sous les panneaux est généralement plus stable, l’humidité est mieux conservée, et l’évapotranspiration est réduite, ce qui peut améliorer la résilience des cultures.

- Irrigation optimisée : les structures peuvent faciliter la gestion de l’eau, notamment par l’intégration de capteurs ou de systèmes de récupération des eaux de pluie.

- Effets sur la croissance végétale : selon les espèces cultivées et le taux d’ombrage, les rendements peuvent être maintenus, voire améliorés, à condition que le design soit adapté.

Ces effets varient selon les cultures, les conditions pédoclimatiques et la densité des installations. Une conception rigoureuse est donc essentielle pour garantir la compatibilité entre production agricole et énergétique.

3. Les intérêts de l’agrivoltaïsme

L’agrivoltaïsme se présente comme une solution innovante à la croisée des enjeux agricoles, énergétiques et climatiques. En permettant une cohabitation fonctionnelle entre production alimentaire et production d’électricité renouvelable, il offre une série d’avantages stratégiques pour les territoires ruraux et les exploitations agricoles.

3.1 Optimisation de l’usage du foncier

Dans un contexte de pression foncière croissante, l’agrivoltaïsme permet une double valorisation des terres agricoles. Contrairement aux installations photovoltaïques classiques qui peuvent entraîner une artificialisation des sols, les systèmes agrivoltaïques maintiennent la vocation agricole des parcelles tout en produisant de l’énergie. Cette approche contribue à limiter la concurrence entre usages alimentaires et énergétiques du sol (INRAE, 2024)

Selon Weselek et al. (2019), la combinaison de la production agricole et de l’énergie solaire sur une même parcelle peut, dans certaines conditions expérimentales, améliorer la productivité globale des terres de l’ordre de 10 à 70 %, selon le Land Equivalent Ratio (Weselek et al., 2019). Ces résultats varient fortement en fonction des cultures, du climat et du design des installations.

Le Land Equivalent Ratio (LER) compare la productivité combinée (culture + électricité) d’un système agrivoltaïque à la production séparée. Un LER > 1 signale un gain d’efficacité foncière, mais son calcul doit tenir compte des pertes de surface non cultivable liées aux structures. (Mead & Willey,1979)

3.2 Résilience climatique et protection des cultures

Les structures photovoltaïques créent un ombrage partiel qui modifie le microclimat local. Plusieurs études ont démontré que cet ombrage peut réduire le stress hydrique des plantes, protéger contre les aléas climatiques (gel, grêle, canicule), et améliorer la régularité de la croissance végétale. Dans certaines expérimentations allemandes, les rendements ont été supérieurs sous panneaux solaires en année sèche (par ex. +11 % pour la pomme de terre et +3 % pour le blé en 2018 dans le site étudié), ce qui illustre la variabilité selon l’année et la culture ; ces résultats montrent un avantage potentiel dans des conditions de stress hydrique, mais ils ne sont pas systématiques. (Trommsdorff et al., 2021 ; Weselek et al., 2019)

Dans Weselek et al. (2019) , les auteurs indiquent que dans les climats arides ou soumis aux effets du changement climatique, l’ombrage apporté par les panneaux solaires peut améliorer la productivité hydrique des cultures, notamment en réduisant l’évapotranspiration et en modifiant favorablement le microclimat local.

3.3 Diversification des revenus agricoles

L’agrivoltaïsme offre aux agriculteurs une source de revenus complémentaire, soit par la vente d’électricité produite, soit par la location des surfaces à des opérateurs énergétiques. Cette diversification économique peut renforcer la résilience financière des exploitations, notamment dans les secteurs vulnérables aux fluctuations des marchés agricoles ou aux aléas climatiques (Jeanneton, 2020)

Weselek et al. (2019) soulignent également que les systèmes agrivoltaïques peuvent accroître la valeur économique de l’agriculture, tout en contribuant à l’électrification décentralisée des zones rurales, notamment dans les pays en développement.

L’énergie produite peut également être consommée localement, favorisant les circuits courts énergétiques. Cette approche renforce l’autonomie énergétique des territoires ruraux et réduit les pertes liées au transport de l’électricité .

3.4 Innovation agronomique et adaptation des pratiques

Les projets agrivoltaïques encouragent une reconfiguration des pratiques agricoles. Ils intègrent souvent des technologies de suivi (capteurs, irrigation intelligente), des rotations adaptées au taux d’ombrage, et des systèmes agroécologiques. Cette dynamique favorise l’innovation agronomique et l’adaptation des cultures aux nouvelles contraintes climatiques (Barron-Gafford et al., 2019)

3.5 Bien-être animal et élevage extensif

Dans les systèmes pastoraux, les panneaux solaires peuvent offrir des zones d’ombre bénéfiques au bien-être animal. En période estivale, cette protection réduit le stress thermique des troupeaux, améliore leur comportement alimentaire et diminue les risques sanitaires liés à la chaleur (INRAE, 2024)

3.6 Contribution à la transition énergétique

L’agrivoltaïsme participe activement à la décentralisation de la production énergétique. En intégrant des capacités photovoltaïques dans les territoires ruraux, il contribue aux objectifs climatiques nationaux et européens, tout en renforçant l’autonomie énergétique locale. Il s’inscrit dans les stratégies de mix énergétique territorial et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Carrausse, 2024)

4. Cadre législatif en Belgique

Le cadre réglementaire belge reste en évolution, influencé par les orientations européennes en matière de transition énergétique et de préservation des terres agricoles. Le développement de l’agrivoltaisme dépend de chaque région, qui développe ses propres critères d’encadrement, en fonction de ses priorités territoriales et de son aménagement foncier.

4.1 Wallonie

En Wallonie, le développement de l’agrivoltaïsme est encadré par le Code du Développement Territorial (CoDT), qui impose que toute installation en zone agricole démontre sa compatibilité avec une activité agricole principale. Cette exigence vise à éviter la substitution de l’usage agricole par une activité énergétique purement spéculative.

À ce jour, la réglementation repose sur des textes généraux, notamment la circulaire du 14 mars 2024 relative aux permis d’urbanisme pour le photovoltaïque. Toutefois, cette circulaire est jugée insuffisante pour encadrer les spécificités de l’agrivoltaïsme. Le Livre blanc sur l’agrivoltaïsme en Wallonie (Edora, 2024) recommande son remplacement par un arrêté gouvernemental dédié, qui définirait des lignes directrices claires, des critères agronomiques et techniques précis, et la création d’un observatoire indépendant chargé du suivi des projets. À ce jour, aucun calendrier officiel n’a été annoncé par le gouvernement wallon concernant l’adoption d’un tel arrêté.

Parmi les initiatives emblématiques, le projet de Wierde (Namur) associe une centrale photovoltaïque de 10 MWc sur 14 hectares à des activités d’élevage ovin et d’apiculture, illustrant une cohabitation fonctionnelle entre production agricole et énergétique. D’autres expérimentations sont en cours, notamment des serres solaires à Ath, Gembloux et Chimay, intégrant des cultures maraîchères sous toiture photovoltaïque. (Renouvelle, 2024).

Malgré ces avancées, le développement de l’agrivoltaïsme en Wallonie reste limité, en attente d’un cadre juridique plus structurant, garantissant à la fois la priorité agricole, la viabilité économique des exploitants, et la cohérence territoriale des projets.

4.2 Bruxelles

En Région de Bruxelles-Capitale, le potentiel agrivoltaïque est contraint par la rareté du foncier agricole et la forte densité urbaine. Toutefois, des opportunités émergent dans le cadre de l’agriculture urbaine, notamment via l’installation de panneaux solaires sur les toitures de bâtiments agricoles, les serres urbaines, ou les fermes verticales.

Toutefois, étant donné la quasi-absence de terres agricoles en Région bruxelloise, l’agrivoltaïsme reste limité à des niches comme les serres urbaines ou les toitures agricoles.

La stratégie régionale en matière d’énergie et de climat encourage l’autoconsommation photovoltaïque dans les zones périurbaines, en lien avec les projets de ceinture alimentaire. L’agrivoltaïsme y est envisagé comme un complément technique à des modèles agricoles innovants, mais il ne fait pas encore l’objet d’un cadre réglementaire spécifique. Les projets sont évalués au cas par cas, selon les règles générales d’urbanisme et de performance énergétique des bâtiments.

4.3 Flandre

En Flandre, l’agrivoltaïsme demeure à un stade expérimental, bien que l’intérêt pour cette approche progresse, notamment dans les secteurs horticoles et maraîchers. La réglementation actuelle impose des conditions strictes en matière de préservation du foncier agricole, en particulier via le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Département Omgeving, 2018), qui vise à limiter l’artificialisation des sols et à garantir la primauté de la fonction agricole dans les zones rurales.

À ce jour, aucun cadre juridique spécifique ne régit l’agrivoltaïsme en Flandre. Les projets doivent se conformer aux règles générales d’aménagement du territoire, aux prescriptions environnementales, et aux normes relatives à la production d’énergie renouvelable. Les autorités flamandes privilégient pour l’instant des projets pilotes, souvent menés en partenariat avec des instituts de recherche comme l’ILVO, afin d’évaluer l’impact des structures photovoltaïques sur les rendements agricoles, la qualité des sols, et la biodiversité locale.

Par ailleurs, l’arrêté du 17 février 2023 impose l’intégration de panneaux photovoltaïques pour les grands consommateurs d’électricité, ce qui pourrait indirectement favoriser l’émergence de modèles agrivoltaïques dans certaines exploitations agricoles intensives. Toutefois, cette obligation relève d’une logique énergétique générale et ne constitue pas un encadrement dédié à l’agrivoltaïsme (Monard Law, 2023 ; Luminus, 2023 ; WeGreen, 2024).

4.4 Conclusion

Le développement de l’agrivoltaïsme en Belgique se heurte à une diversité de cadres réglementaires régionaux, révélatrice des priorités spécifiques de chaque entité fédérée. Globalement, face à la transition énergétique et à la préoccupation croissante pour la gestion du foncier, seule la Wallonie s’oriente vers une construction réglementaire structurée autour de l’agrivoltaïsme. Bruxelles et la Flandre restent pour l’instant dans une posture plus expérimentaliste, manquant d’instruments normatifs dédiés, ce qui pourrait freiner le développement coordonné de projets agrivoltaïques à grande échelle. Un renforcement institutionnel, à travers l’élaboration de cadres juridiques régionaux spécifiques et de supports d’accompagnement , apparaît nécessaire pour assurer la cohérence territoriale et la viabilité de ces projets innovants.

5. Comparaison avec l’Europe

L’agrivoltaïsme connaît un développement contrasté en Europe, selon les contextes climatiques, agricoles et réglementaires propres à chaque pays. Si la Belgique reste en phase de structuration, certains États membres ont déjà mis en place des dispositifs ambitieux, combinant soutien public, encadrement juridique et innovation technique.

France : structuration réglementaire et montée en puissance

Depuis la loi APER du 10 mars 2023, la France a mis en place un cadre juridique spécifique à l’agrivoltaïsme. Celui-ci a été précisé par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, l’arrêté du 5 juillet 2024, puis l’instruction ministérielle du 18 février 2025, qui imposent notamment le maintien de l’activité agricole, la réversibilité des installations et un suivi agronomique obligatoire (Décret n° 2024-318, 2024; Ministère de la Transition écologique, 2024; Ministère de la Transition écologique, 2025). Les travaux de l’ADEME (2021) servent par ailleurs de référence technique pour caractériser les projets.

Selon les projections, la France pourrait atteindre 2 GW de puissance agrivoltaïque installée d’ici 2026, malgré des complexités administratives persistantes. Sur le terrain, des entreprises comme Sun’Agri ou Ombrea expérimentent des systèmes innovants tels que les panneaux surélevés, les structures mobiles ou l’ombrage modulable (Journal du Photovoltaïque, 2024).

Allemagne : intégration dans la loi EEG et simplification des procédures

En Allemagne, l’agrivoltaïsme bénéficie d’une reconnaissance explicite au sein du dispositif de soutien des énergies renouvelables. Depuis la révision de la loi EEG, l’agri-PV est éligible aux appels d’offres pour installations au sol, et plus seulement dans les appels dits « d’innovation » (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 2023). En 2023, le gouvernement a également adopté le Solarpaket I, qui vise à accélérer les procédures et à élargir les surfaces éligibles (BMWK, 2023). Parallèlement, la norme DIN SPEC 91434 (2021) établit des exigences minimales en matière de planification et d’évaluation des projets, garantissant que la fonction agricole reste prioritaire.

Italie : soutien du PNRR et montée en puissance

L’Italie a engagé une stratégie volontariste avec son Plan national de relance et de résilience (PNRR). Le décret du 13 février 2024 a instauré un dispositif d’incitation spécifique pour les projets d’agrivoltaico innovativo, doté d’un objectif d’environ 1,04 GW de nouvelles capacités (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica [MASE], 2024a). Des règles opératives détaillées ont été publiées la même année (MASE, 2024b). En juin 2025, l’Italie a prolongé l’échéance d’achèvement des projets PNRR au 30 juin 2026, afin de sécuriser leur mise en œuvre (MASE, 2025).

Espagne : adaptation climatique et innovation locale

L’Espagne ne dispose pas encore d’un cadre réglementaire national spécifique à l’agrivoltaïsme. Les projets se développent dans le cadre général des énergies renouvelables et de l’autoconsommation (Real Decreto 244/2019, 2019). Plusieurs initiatives pilotes émergent néanmoins, comme le projet Winesolar porté par Iberdrola, qui associe panneaux solaires dynamiques, irrigation intelligente et viticulture adaptée aux conditions de sécheresse (Iberdrola, 2022). Ces expériences locales constituent un laboratoire intéressant pour l’adaptation de l’agrivoltaïsme aux climats méditerranéens.

6. Critiques et controverses

Si l’agrivoltaïsme suscite un engouement croissant en tant que solution hybride face aux défis climatiques et énergétiques, il n’échappe pas à de nombreuses critiques. Celles-ci portent principalement sur la spéculation foncière, les risques écologiques, la complexité réglementaire, et les tensions entre acteurs agricoles et énergétiques. Plusieurs organisations citoyennes et agricoles, telles que Terre-en-vue, alertent sur les dérives potentielles d’un développement mal encadré.

6.1 Risques de spéculation foncière et accaparement

L’un des griefs majeurs concerne la pression croissante exercée sur le foncier agricole. Certains développeurs photovoltaïques, parfois soutenus par des fonds d’investissement, cherchent à acquérir ou louer des terres à long terme, au détriment des exploitants locaux. Cette dynamique peut entraîner une forme d’accaparement déguisé, voire une désaffectation agricole, si les projets ne garantissent pas une activité agricole significative (Terre-en-vue, 2023).

En Wallonie, des coopératives citoyennes ont dénoncé des cas où des terres étaient retirées du circuit agricole pour des projets énergétiques à dominante spéculative, sans réelle concertation avec les agriculteurs concernés

6.2 Impact sur les rendements agricoles

Les performances agronomiques des systèmes agrivoltaïques dépendent fortement du design des installations : hauteur des panneaux, orientation, densité, type de culture. Une conception mal adaptée peut entraîner une réduction des rendements agricoles, notamment en raison d’un ombrage excessif ou d’une entrave aux pratiques culturales (Marrou et al., 2013). À l’inverse, certains modèles bien conçus peuvent améliorer la productivité hydrique et protéger les cultures des aléas climatiques.

6.3 Risques pour la biodiversité et les sols

Les effets écologiques des installations agrivoltaïques varient selon les pratiques d’entretien et la planification du projet. Une artificialisation excessive, un compactage des sols ou une fragmentation des habitats peuvent nuire à la biodiversité locale. À l’inverse, des projets intégrant des prairies fleuries, des haies mellifères ou des zones de refuge peuvent favoriser la faune auxiliaire et les pollinisateurs (HAL, 2020).

Le manque de suivi écologique post-installation est souvent pointé comme une faiblesse des projets actuels, en particulier en l’absence d’un observatoire indépendant.

6.4 Acceptabilité sociale et conflits d’usage

L’agrivoltaïsme soulève des tensions croissantes entre les acteurs agricoles, énergétiques et citoyens. Certains agriculteurs dénoncent une perte de contrôle sur leurs terres, tandis que des riverains s’inquiètent de l’impact paysager ou de la privatisation de l’espace rural. Des conflits d’usage émergent, notamment lorsque les projets sont portés par des opérateurs extérieurs au territoire, sans concertation locale (Terre-en-vue, 2023 ; Revue générale du droit, 2025).

En France également, l’ADEME et plusieurs associations soulignent également le risque de greenwashing, lorsque certains projets se présentent comme “agrivoltaïques” alors que l’activité agricole est en réalité secondaire ou marginale.

La question de l’acceptabilité sociale devient centrale, et plusieurs experts appellent à une gouvernance partagée des projets, incluant les agriculteurs, les collectivités et les citoyens.

6.5 Étude de cas : position de Terre-en-vue

L’organisation Terre-en-vue, active en Wallonie, critique ouvertement certains projets jugés trop spéculatifs ou déconnectés des réalités agricoles. Elle plaide pour un encadrement juridique clair, une priorité donnée à l’usage agricole, et une implication directe des agriculteurs dans la gouvernance des projets. Elle propose également des modèles alternatifs fondés sur la propriété collective du foncier et la co-construction des installations (Terre-en-vue, 2023).

6.6 Avantages et risques de l’agrivoltaïsme

7. Pistes pour un développement maîtrisé

Face aux risques de dérives identifiés par des acteurs comme Terre-en-vue — spéculation foncière, perte de contrôle agricole, artificialisation des sols — plusieurs leviers peuvent être mobilisés pour garantir un développement équilibré, transparent et durable de l’agrivoltaïsme. Ces pistes visent à renforcer la gouvernance locale, à sécuriser les droits des agriculteurs, et à favoriser une transition énergétique citoyenne.

7.1 Impliquer les coopératives citoyennes : vers une gouvernance locale et partagée

Le développement maîtrisé de l’agrivoltaïsme passe par une implication active des acteurs locaux, et notamment des coopératives citoyennes engagées dans la production d’énergie renouvelable.

En Belgique, des structures coopératives rassemblent plus de 23 000 coopérateurs et gèrent collectivement plus de 100 MW de capacité installée en éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biomasse.

Ces coopératives ne sont pas encore directement impliquées dans des projets agrivoltaïques à grande échelle, mais leur modèle offre des leviers puissants pour répondre aux critiques soulevées par des organisations comme Terre-en-vue :

- Elles favorisent une propriété collective et locale des infrastructures énergétiques, réduisant les risques de spéculation foncière.

- Elles permettent une répartition équitable des bénéfices, en intégrant les agriculteurs, les citoyens et les collectivités dans la gouvernance.

- Elles assurent une transparence financière et une traçabilité des engagements contractuels, renforçant la confiance entre les parties prenantes.

Ce modèle coopératif peut être adapté à l’agrivoltaïsme en milieu rural, en associant les agriculteurs dès la phase de conception, en garantissant leur rôle décisionnel, et en évitant les logiques extractives dénoncées dans certains projets. Il constitue une alternative crédible aux montages dominés par des opérateurs privés extérieurs au territoire.

7.2 Sécuriser les agriculteurs par un cadre contractuel clair

Un cadre juridique et contractuel robuste est indispensable pour protéger les agriculteurs contre les risques d’éviction ou de dépendance. Il doit inclure :

- La priorité donnée à l’activité agricole sur toute la durée du projet.

- Des clauses de démantèlement en fin de vie, avec obligation de remise en état des sols.

- Un partage équitable des revenus entre développeurs, agriculteurs et coopérateurs.

- Des garanties de réversibilité et de non-substitution de l’usage agricole.

Ces éléments sont recommandés par le Livre blanc sur l’agrivoltaïsme et soutenus par des acteurs comme Renouvelle (2024), qui plaident pour une contractualisation transparente et équilibrée.

7.3 Concevoir des installations adaptées et écologiquement responsables

La conception technique des installations doit être pensée en fonction des cultures, du climat et des pratiques agricoles locales. Cela implique :

- Un taux d’ombrage maîtrisé pour éviter la baisse des rendements.

- Des structures flexibles ou mobiles permettant l’adaptation saisonnière.

- Un suivi agronomique et écologique régulier, incluant des indicateurs de biodiversité, de qualité des sols et de productivité.

Une synthèse scientifique publiée sur HAL (2020) montre que les impacts sur les sols et la biodiversité peuvent être positifs ou neutres, à condition que les projets soient bien planifiés et entretenus.

7.4 Créer un observatoire indépendant

Pour garantir la transparence et l’amélioration continue, le Livre blanc recommande la mise en place d’un observatoire indépendant chargé de :

- Évaluer les performances agricoles et énergétiques des projets.

- Diffuser les bonnes pratiques et les retours d’expérience.

- Assurer un suivi post-permis et une traçabilité des engagements contractuels.

Cet outil permettrait de renforcer la confiance entre les parties prenantes et de prévenir les dérives identifiées par Terre-en-vue.

8. Conclusion

L’agrivoltaïsme représente une opportunité stratégique pour la Belgique, à la croisée de deux impératifs majeurs : la transition énergétique et la préservation du foncier agricole. En combinant production alimentaire et production solaire sur une même surface, cette approche offre un potentiel de synergie territoriale, capable de répondre aux objectifs climatiques tout en renforçant la résilience du secteur agricole.

Dans les trois régions du pays, les dynamiques sont contrastées mais convergentes :

- En Wallonie, le cadre réglementaire est en cours de structuration, avec des recommandations claires pour garantir la priorité agricole et encadrer les projets.

- En Flandre, les projets restent expérimentaux, mais s’inscrivent dans une logique de préservation du foncier et d’innovation technique, notamment dans le secteur horticole.

- À Bruxelles, le potentiel est plus limité, mais l’agriculture urbaine et les toitures agricoles offrent des perspectives intéressantes pour l’autoconsommation locale.

Cependant, le développement de l’agrivoltaïsme en Belgique ne peut être laissé aux seules dynamiques de marché. Il doit être encadré par des politiques publiques cohérentes, fondées sur des principes de justice foncière, de gouvernance partagée, et de transparence environnementale. Les risques identifiés — spéculation, désaffectation agricole, conflits d’usage — exigent des garanties fortes sur le plan juridique et territorial.

Pour que l’agrivoltaïsme devienne un levier durable de la transition énergétique belge, plusieurs conditions doivent être réunies :

- Un cadre juridique harmonisé, adapté aux spécificités régionales, mais fondé sur des critères communs de compatibilité agricole, de réversibilité des installations et de contractualisation équitable.

- Une gouvernance locale et citoyenne, impliquant les agriculteurs, les collectivités et les coopératives énergétiques dans la conception et la gestion des projets.

- Un suivi environnemental indépendant, via un observatoire national ou interrégional chargé d’évaluer les impacts agronomiques, écologiques et sociaux.

- Une recherche appliquée renforcée, pour adapter les configurations techniques aux réalités pédoclimatiques belges et maximiser les bénéfices croisés.

Enfin, le rôle des coopératives citoyennes dans la transition énergétique mérite d’être pleinement exploré. Bien qu’encore peu présentes dans l’agrivoltaïsme, elles offrent un modèle de gouvernance transparente, locale et inclusive, capable de répondre aux critiques formulées par les acteurs du monde agricole et de renforcer l’acceptabilité sociale des projets.

L’agrivoltaïsme ne doit pas être une solution de substitution, mais un complément intelligent au développement du photovoltaïque sur les surfaces artificialisées. S’il est bien conçu, bien encadré et bien gouverné, il peut devenir un pilier structurant pour une Belgique plus résiliente, plus sobre et plus solidaire.

9. Point de vue d’Energiris : vers une transition énergétique citoyenne et territoriale

Au regard des enjeux identifiés précédemment (gouvernance foncière, acceptabilité sociale, équilibre entre usages agricoles et énergétiques) il apparaît pertinent d’examiner les apports potentiels des coopératives citoyennes dans le déploiement de projets agrivoltaïques éthiques et localement ancrés.

Ces structures, fondées sur la participation active des citoyens, proposent des modèles de gouvernance partagée qui peuvent contribuer à une meilleure appropriation territoriale de la production énergétique. En impliquant les habitants dès la phase de conception, elles favorisent la transparence, la traçabilité des bénéfices, et une répartition équitable des retombées économiques.

Plusieurs coopératives actives dans le domaine des énergies renouvelables en Belgique expérimentent des montages collaboratifs, notamment dans des contextes urbains ou semi-urbains. Bien que ces initiatives soient encore peu présentes dans le secteur agricole, leur transposition à des projets agrivoltaïques semble envisageable, en partenariat avec des agriculteurs ou des structures foncières citoyennes telles que Terre-en-vue.

Ce type de montage permettrait de garantir la priorité à l’usage agricole, de prévenir les risques de spéculation foncière, et de renforcer les circuits courts énergétiques via l’autoconsommation locale. Il s’inscrit dans une logique de transition juste, où les impératifs climatiques ne supplantent pas les fonctions nourricières et sociales du territoire.

En réunissant agriculteurs, citoyens et collectivités autour de projets co-construits, les coopératives citoyennes posent les bases d’un agrivoltaïsme solidaire, transparent et résilient, capable de concilier souveraineté énergétique, justice foncière et vitalité agricole.

Dans cette perspective, certaines coopératives citoyennes actives dans le domaine de l’énergie renouvelable, telles qu’Energiris, se reconnaissent pleinement dans cette approche territoriale et inclusive de l’agrivoltaïsme. Elles expriment leur disponibilité à collaborer avec des acteurs agricoles et fonciers, notamment des structures comme Terre-en-vue, afin de co-construire des projets respectueux des usages du sol, des équilibres locaux et des principes de gouvernance partagée.

Envie d’agir ?

Vous êtes agriculteur, citoyen ou élu local ? Rejoignez-nous pour imaginer ensemble les projets agrivoltaïques de demain. Parce que la transition énergétique ne se fera pas sans vous.

Références consultées pour écrire cet article

- ADEME. (2021). Caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme. Agence de la transition écologique.

- ADEME. (2021). Agrivoltaïsme : état des lieux et recommandations. Agence de la transition écologique.

- ADEME. (2023). L’agrivoltaïsme en France : état des lieux et recommandations. Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

- Agrinove. Que faut-il penser de l’agrivoltaïsme ? : https://agrinove-technopole.com/2023/07/que-penser-agrivoltaisme/

- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). (2023). Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023).

- Département Omgeving, (2018), Beleidsplan Ruimte Vlaanderen : stratégique visie. Vlaanderen.be. https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/bouwvergunningen-en-plannen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-vlaanderen

- Barron-Gafford, G. A., et al. (2019). Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands. Nature Sustainability, 2(9), 848–855., https://doi.org/10.1038/s41893-019-0364-5

- Carrausse, R. (2024). À l’ombre des panneaux solaires, l’agrivoltaïsme. Retour sur une trajectoire sociotechnique de légitimation. Développement durable et territoires, 15(3). https://journals.openedition.org/developpementdurable/24653

- Claude Grison, Lucie Cases, Maïlys Le Moigne, Martine Hossaert-Mckey. Photovoltaism, agriculture and ecology: from agrivoltaism to ecovoltaism. ISTE; Wiley, 156 p., 2021, Ecological sciences, Agathe Euzen; Dominique Joly, 978-1-78630-720-0. ⟨10.1002/9781119887720⟩. ⟨hal-04159278⟩

- DIN. (2021). DIN SPEC 91434: Agri-Photovoltaik – Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung. Deutsches Institut für Normung.

- Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers.

- Dupraz, C., et al. (2011). Combining solar panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes. Renewable Energy, 36(10), 2725–2732.

- Fraunhofer ISE. (2021). Agri-PV: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems.

- HAL. (2020). Impact de l’agrivoltaïsme sur les sols et la biodiversité. HAL archives-ouvertes.

- Iberdrola. (2022). Winesolar: Proyecto piloto de agrivoltaica en viñedos.

- INRAE. (2024). L’agrivoltaïsme, la voie de l’avenir. Dossier Bioéconomie. https://www.inrae.fr/dossiers/agriculture-forets-sources-denergie/lagrivoltaisme-voie-lavenir

- Jeanneton, M.-B. (2020). Pour combiner production électrique et alimentaire sur un terrain unique : l’agrivoltaïsme. Mémoire de Master, Université de Pau et des Pays de l’Adour. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03330107

- Journal du Photovoltaïque. (2024). France-Allemagne : agrivoltaïsmes comparés. Extrait de publication.

- Livre Blanc Wallonie. (2024). Livre Blanc – Agrivoltaïsme en Wallonie. Cluster Tweed. Disponible sur : https://clusters.wallonie.be/tweed/sites/tweed/files/2024-07/Livre%20Blanc%20-%20Agrivoltai%CC%88sme%20en%20Wallonie.pdf

- Luminus. (2023, 27 mars). Pourquoi la Flandre rend-elle les panneaux photovoltaïques obligatoires pour les gros consommateurs d’électricité ? Lumiworld Business. https://lumiworld-business.luminus.be/fr/produire-sa-propre-energie/panneaux-solaires/pourquoi-la-flandre-rend-elle-les-panneaux-photovoltaiques-obligatoires-pour-les-gros-consommateurs-delectricite

- MASE. (2024a). Decreto ministeriale 13 febbraio 2024: Incentivi per impianti agrivoltaici innovativi. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- MASE. (2024b). Regole operative per l’accesso agli incentivi agrivoltaici innovativi. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- MASE. (2025). Decreto 27 giugno 2025: Proroga dei termini PNRR per impianti agrivoltaici innovativi. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- Marine Blaise. Réponse de la prairie à l’ombrage dans des parcs agrivoltaïques par simulation et expérimentation. Sciences de l’environnement. 2023. hal-04191860, https://hal.inrae.fr/hal-04191860v1

- expérimentation. Sciences de l’environnement. 2023. hal-04191860

- Marrou, H., et al. (2013). Microclimate under agrivoltaic systems: Is crop growth affected in the partial shade of solar panels? Agricultural and Forest Meteorology, 177, 117–132.

- Mead R, Willey RW. The Concept of a ‘Land Equivalent Ratio’ and Advantages in Yields from Intercropping. Experimental Agriculture. 1980;16(3):217-228. doi:10.1017/S0014479700010978

- Ministère de la Transition écologique. (2024). Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d’implantation d’installations photovoltaïques en zones agricoles.

- Ministère de la Transition écologique. (2025). Instruction ministérielle du 18 février 2025 sur l’agrivoltaïsme.

- Monard Law. (2023, 20 février). La Flandre rend les panneaux solaires obligatoires pour les gros consommateurs à partir de 2025. Monard Law. https://monardlaw.be/fr/histoires/informe/vlaanderen-verplicht-zonnepanelen-voor-grootverbruikers-vanaf-2025

- pv magazine. (2025, mai 14). L’agrivoltaïsme entre dans le vif du sujet en Italie et en France selon deux associations nationales. https://www.pv-magazine.fr/2025/05/14/lagrivoltaisme-entre-dans-le-vif-du-sujet-en-italie-et-en-france-selon-deux-associations-nationales/

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Boletín Oficial del Estado.

- Renouvelle. (2024). Agrivoltaïsme en Wallonie. Renouvelle.be.

- Renouvelle. L’agrivoltaïsme: un enjeu pour la transition énergétique en Wallonie : https://www.renouvelle.be/fr/agrivoltaisme-un-enjeu-pour-la-transition-energetique-en-wallonie/

- Renouvelle. Namur: le premier projet agrivoltaïque de Belgique produira avant la fin de l’été. : https://www.renouvelle.be/fr/namur-le-premier-projet-agrivoltaique-de-belgique-produira-avant-la-fin-de-lete/

- Schindele, S., Trommsdorff, M., Schlaak, A., Obergfell, T., Bopp, G., Reise, C., … & Högy, P. (2020). Implementation of agrophotovoltaics: Techno-economic analysis of the price-performance ratio and its policy implications. HAL. Disponible sur : https://hal.science/hal-02877032v1

- Terre-en-vue. (2023). Projet agri-photovoltaïque : une fausse bonne idée ? [En ligne]. Disponible sur : https://terre-en-vue.be/actualite/article/projet-agri-photovoltaique-une-fausse-bonne-idee-qui-menace-le-foncier-agricole

- Terre-en-vue (décembre 2023). Panneaux photovoltaïques : sur quel sol ? [En ligne]. Disponible sur : https://terre-en-vue.be/presentation/plaidoyer/article/panneaux-photovoltaiques-oui-mais-sur-quel-sol

- Terre-en-vue et al. (2021). L’énergie photovoltaïque au sol, positionnement [En ligne]. Disponible sur : https://terre-en-vue.be/IMG/pdf/cer_ac_jd_210223_positionnement_pv_sur_sol.pdf

- Terre-en-vue. Projet d’agrivoltaïsme à Jemelle : PARTICIPEZ A L’ENQUÊTE PUBLIQUE ! https://terre-en-vue.be/actualite/article/projet-d-agrivoltaisme-a-jemelle-participez-a-l-enquete-publique

- Trommsdorff, M., et al. (2021). Agrivoltaics: Synergies between agriculture and solar energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 140, 110694. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110694

- WeGreen. (2024, 15 janvier). Obligation pour les entreprises en Flandre : panneaux solaires dès 2025. WeGreen. https://www.we-green.be/blog/obligation-pour-les-entreprises-en-flandre-panneaux-solaires-des-2025

- Weselek, A., et al. (2019). Agrophotovoltaic systems: applications, challenges, and opportunities. Agronomy for Sustainable Development, 39, 35. https://doi.org/10.1007/s13593-019-0581-3.

- https://www.inrae.fr/dossiers/agriculture-forets-sources-denergie/lagrivoltaisme-voie-lavenir

- https://www.inrae.fr/dossiers/agriculture-forets-sources-denergie/lagrivoltaisme-voie-lavenir

- https://www.lecho.be/entreprises/energie/agrivoltaisme-la-wallonie-a-l-heure-du-choix/10616323.html

[1] Accélération de la Production des Énergies Renouvelables