Développement durable et transition énergétique : un même élan pour l’avenir

Un concept fondateur : le développement durable

Depuis plusieurs décennies, la question de l’équilibre entre croissance économique, progrès social et préservation de l’environnement est au cœur des préoccupations mondiales. C’est dans cet esprit qu’est né le concept de développement durable, popularisé par le Rapport Brundtland (1987) : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Cette idée, simple en apparence, est le fruit d’un cheminement collectif et d’un constat alarmants portés dès les années 1970. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, à Stockholm en 1972, alertait pour la première fois sur les effets destructeurs, pour la planète, d’un développement non maîtrisé, liés aux activités humaines. La même année, le Club de Rome, dans son rapport « Les limites à la croissance », mettait en évidence l’incompatibilité d’une croissance économique infinie avec des ressources naturelles finies.

En 2015, cette vision s’est traduite par l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de l’Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces objectifs définissent un plan d’action global pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous d’ici 2030.

Parmi eux, plusieurs sont directement liés aux thèmes de la transition énergétique et de l’action climatique (ODD 7 – Énergie propre et d’un coût abordable, ODD 13 – Lutte contre les changements climatiques), mais aussi à l’égalité, à la consommation responsable, ou encore à la gouvernance (ODD 11, 12, 16 et 17).

Ces ODD donnent un cap commun qui relie les actions locales aux priorités mondiales.

Depuis, cette prise de conscience n’a cessé de s’affirmer à travers des rendez-vous internationaux : le Protocole de Montréal (1987) sur la protection de la couche d’ozone, le Protocole de Kyoto (1997) sur les émissions de gaz à effet de serre, l’Accord de Paris (COP21 en 2015), ou plus récemment les COP26 (Glasgow, 2021) et COP27 (Charm el-Cheikh, 2022) qui rappellent l’urgence d’agir face aux dérèglements climatiques.

Un objectif : concilier bien-être humain et respect des limites planétaires

Le développement durable n’est pas seulement une question d’environnement : il vise avant tout à garantir le bien-être humain aujourd’hui et demain. En protégeant la biodiversité, en limitant la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et en luttant contre le réchauffement climatique, nous préservons les « communs environnementaux » qui rendent la vie possible : une atmosphère respirable, une eau potable, des sols fertiles, des écosystèmes résilients.

Agir pour le développement durable, c’est ainsi réduire les risques sanitaires, protéger la sécurité alimentaire et l’accès aux ressources vitales pour tous, en particulier pour les populations les plus vulnérables. C’est également encourager des modes de vie plus sobres et solidaires, qui favorisent l’équité entre générations et entre territoires.

La transition énergétique : un des leviers concrets pour transformer nos modèles

Face à cette ambition, une question centrale se pose : comment la traduire en actions concrètes ? L’une des réponses les plus concrètes réside dans la transition énergétique, comme l’un des leviers les plus visibles pour concrétiser le développement durable.

Elle désigne la transformation progressive de nos systèmes de production et de consommation d’énergie et consiste à passer d’un système reposant sur les énergies fossiles, fortement émettrices de CO₂, à un modèle basé sur des énergies renouvelables et une consommation plus efficace et plus sobre.

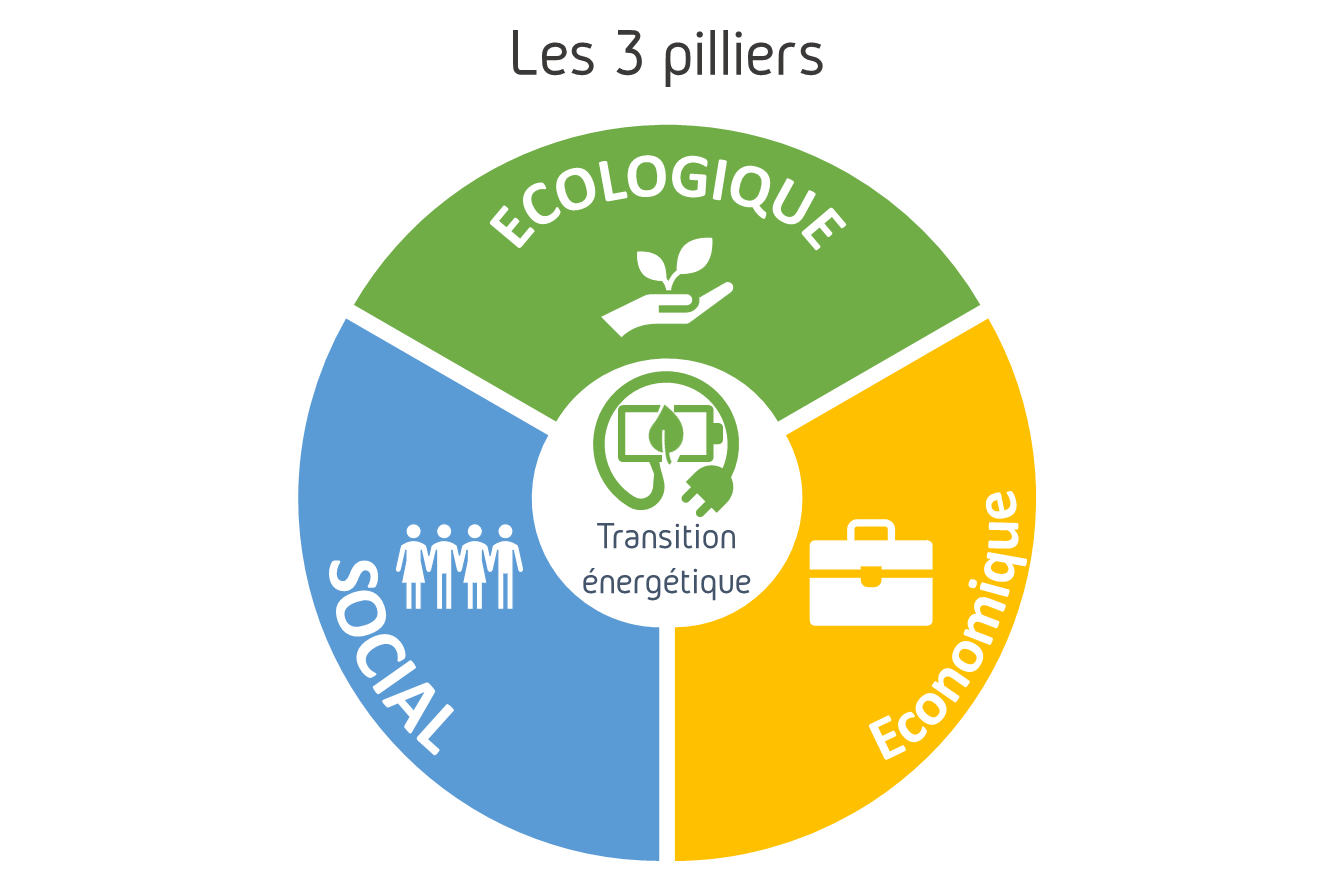

La transition énergétique ne se résume pas à une simple démarche technique. Elle incarne une véritable mise en œuvre du développement durable en agissant de manière conjointe sur ses trois piliers fondamentaux :

- Environnemental : en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, elle contribue directement à la lutte contre le changement climatique ;

- Économique : elle favorise l’innovation, stimule l’emploi local et renforce l’autonomie énergétique des territoires ;

- Social : elle permet une gouvernance démocratique, impliquant les citoyens et générant des bénéfices concrets à l’échelle locale.

Mais au-delà de l’enjeu technologique, la transition énergétique nous invite à repenser en profondeur nos systèmes économiques et sociaux. Elle interroge l’organisation de nos réseaux, la répartition des richesses, la manière dont l’énergie est gouvernée et le rôle stratégique des territoires.

En valorisant la production locale, en misant sur l’efficacité énergétique et en encourageant l’autonomie, elle ouvre la voie à des modèles plus équitables, solidaires et résilients. Elle incite chacun — citoyens, entreprises, et pouvoirs publics — à adopter des pratiques de consommation plus responsables, en mettant la qualité de vie au cœur des priorités, plutôt que la seule accumulation de biens.

À côté de l’engagement citoyen, les entreprises disposent elles aussi de leviers décisifs pour faire avancer la transition.

Pour réussir cette transformation, l’action des institutions étatiques ne suffit pas. Elle s’appuie sur la mobilisation de la société civile et dans ce mouvement, les entreprises jouent également un rôle central.

C’est là qu’intervient la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), comme pont entre entreprises et développement durable. La RSE désigne l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et leurs interactions avec leurs parties prenantes (clients, salariés, fournisseurs, territoires). Selon la Commission européenne (2011) : « la RSE est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ».

L’engagement des entreprises dans une démarche de RSE constitue une contribution concrète à la transition énergétique et à la mise en œuvre du développement durable dans le monde économique. Une entreprise responsable adopte des pratiques exemplaires, telles que :

- la réduction de ses consommations énergétiques ;

- l’utilisation de ressources renouvelables ;

- la limitation de ses déchets et émissions polluantes ;

- le soutien au dynamisme des territoires ;

- la protection des droits humains et du bien-être de ses collaborateurs.

Plus qu’une simple démarche environnementale, la RSE embrasse une vision intégrée des impacts sociaux, économiques et écologiques de l’activité. Elle se traduit par des engagements forts : réduction de l’empreinte carbone, recours à des énergies propres, conception de produits durables, ancrage territorial renforcé…

Certaines entreprises vont plus loin, en s’approvisionnant auprès de coopératives citoyennes, en investissant dans des infrastructures bas carbones ou en repensant leur modèle économique pour intégrer pleinement les enjeux énergétiques.

Ainsi, la RSE devient un levier stratégique de transformation des modèles d’affaires vers plus de résilience, de transparence et de justice sociale, en parfaite résonance avec les objectifs de la transition énergétique.

Un cercle vertueux pour la planète et les générations futures

En définitive, développement durable, transition énergétique et RSE forment un tout cohérent :

- Le développement durable est le cadre global qui fixe l’ambition.

- La transition énergétique est l’un des leviers majeurs pour atteindre cette ambition.

- La RSE est l’outil concret qui permet aux entreprises de contribuer activement à cet objectif, aux côtés des citoyens et des pouvoirs publics.

Chacun (citoyen, entreprise et collectivité) peut ainsi prendre sa part dans un modèle de société plus efficient, plus solidaire et plus respectueux de l’environnement. Les initiatives comme Energiris illustrent concrètement cette dynamique : une énergie propre, produite et maîtrisée localement, pour aujourd’hui et demain.

Des défis et des limites : pourquoi tout cela est plus complexe qu’il n’y paraît

Pourtant, ce modèle n’est pas sans défis. Malgré les progrès, de nombreuses entreprises utilisent encore le terme de RSE comme un argument marketing sans changement structurel profond — on parle parfois de greenwashing. La transition énergétique, de son côté, est freinée par des obstacles techniques (stockage, réseaux), financiers (coûts d’investissement initiaux), politiques (volonté et cohérence des stratégies) ou encore sociaux (acceptabilité locale, changement des comportements).

Certaines critiques rappellent aussi que le concept de développement durable reste souvent trop vague pour transformer réellement nos modes de vie : il peut être détourné pour justifier des projets qui, en réalité, prolongent une logique de croissance incompatible avec les limites planétaires.

Des réponses concrètes : comment Energiris agit

Dans ce contexte, des initiatives citoyennes comme celle d’Energiris montrent qu’il est possible de dépasser les discours pour agir concrètement.

En rassemblant des citoyens pour financer collectivement des projets de production d’énergie renouvelable ou d’efficacité énergétique, Energiris :

- Protège les communs en contribuant à réduire les émissions de CO₂,

- Renforce le bien-être local en favorisant des économies d’énergie et des bâtiments plus performants,

- Redistribue équitablement la valeur au bénéfice de la collectivité plutôt que de grands groupes,

- Permet aux habitants de devenir acteurs de la transition, de manière transparente et démocratique.

Ainsi, Energiris contribue directement à rendre le développement durable et la transition énergétique tangibles, au niveau local, tout en inspirant d’autres territoires.

Références

- Commission mondiale sur l’environnement et le développement (1987). Notre avenir à tous (Rapport Brundtland).

- Meadows, D.H. et al. (1972). The Limits to Growth. Club de Rome.

- Nations Unies (1972). Conférence de Stockholm sur l’environnement humain.

- Nations Unies (1987). Protocole de Montréal.

- Nations Unies (1997). Protocole de Kyoto.

- Nations Unies (2015). Accord de Paris (COP21).

- Nations Unies (2021, 2022). COP26 (Glasgow) et COP27 (Charm el-Cheikh).

- Commission européenne (2011). Une nouvelle stratégie de l’UE pour la responsabilité sociale des entreprises.

Agir aujourd’hui pour demain

En rejoignant une coopérative citoyenne comme Energiris, chacun peut devenir acteur de la transition énergétique et du développement durable. Parce qu’ensemble, nous pouvons protéger notre environnement, soutenir l’innovation locale et assurer aux générations futures un avenir viable.

Avec ses projets locaux et sa gouvernance citoyenne, Energiris contribue directement à plusieurs ODD, notamment l’accès à une énergie propre, l’action climatique et la création de communautés durables.

C’est par la somme de ces actions locales, portées par chacun, que nous pourrons relever collectivement le défi global du climat et du bien-être commun.